| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

An der Zufahrt zur Realschule steigen wir in den „Eifelsteig“ ein, der uns mit dem Wegweiser (411m ü.NN, „Engelsley“ 0,8km) direkt durchs „Düsterheck“ bergauf führt. Auf dem Berg- und Waldpfad gewinnen wir schnell an Höhe. Eben noch im lärmenden Touristenstrom Monschaus finden wir nur wenige Meter weiter die Ruhe und Stille einer einsamen Natur. Nach einem Aufstieg von 80 Höhenmetern liegen rechterhand seltsam aufgeschichtete Felsblöcke am Weg. Beinahe wäre es hier oben über dem Perlenbach zu einem heftigen Streit zwischen Himmel und Hölle gekommen. Der Sage nach hat sich hier folgendes abgespielt: Als der Teufel vom Bau des Klosters Reichenstein erfuhr, packte ihn der Zorn und er sammelte im Venn Felsbrocken, um den Bau zu verhindern. Ein Engel stellte sich ihm mit einem viel größeren Felsen in den Weg. Daraufhin ließ der Teufel vor Wut die Steine fallen und verschwand. Auch der Engel ließ den Felsen zurück. Uns so liegen sie auch heute noch da und haben den Namen „Teufelsley“ und „Engelsley“ erhalten. Vom Felsen der „Engelsley“ (495m ü.NN) hat man eine tiefblickende Aussicht auf Dreistegen, wo nur noch Ruinen an eine ehemalige Textilfabrik erinnern. Weiter wandern wir links auf dem Pfad „Perlenau 1,2km, Höfen 4,3km“. Der Weg verläuft bequem im Hang des Perlenbachtales weiter. 200m hinter dem Abzweig (2,6km, 496m ü.NN) zum Campingplatz geht es über Felsen und Wurzeln hinunter an den Perlenbach (2,0km, 449m ü.NN). Hier trifft das Motto des Eifelsteigs „Wo Fels und Wasser dich begleiten“ ganz und gar zu. Unten am Bach führt ein Steg zum gegenüberliegenden Hotel „Perlenau“.

1830 wurde hier eine Farbholzmühle mit Wollwäscherei erbaut. Als beide im Jahre 1880 mit dem Niedergang der Monschauer Tuchindustrie stillgelegt wurden, entstand ein Sägewerk in der Perlenau, das bis zum Jahre 1930 bestand. Als es 1930 stillgelegt werden musste, baute man es zu einem Hotel um.

Wir bleiben auf dieser Seite und wandern links am Bach entlang zur Talsperre. An dem Wasserwerk stoßen wir auf die alte Straße Monschau Höfen, die heute mit einer Brücke das Tal elegant überquert. Wir wenden uns nach links, um 50m weiter rechts zur Talsperre zu gehen (3,8km, 465m ü.NN). Etwas nüchtern und schmächtig präsentiert sich der 18m hohe und 120m lange Damm der Talsperre. Fügt sich damit aber harmonisch in die Landschaft ein. 1956 wurde sie zur Trinkwasserversorgung und der Stromerzeugung gebaut. 1.2km wandern wir am Stausee entlang bis uns der Wegweiser (5,0km, 478m ü.NN) links bergauf zum Nationalparktor leitet. Die nächsten 500 Meter steigen mit 13% bergan. Auf dem quer verlaufenden Forstweg wandern wir oben links weiter und erreichen nach 600m in Höfen das Nationalparktor (5,9km, 542m ü.NN). Es erinnert nichts mehr daran, dass sich hier von 1933 bis 1954 die Molkerei von Höfen und Rohren befand. Heute beherbergt es eine mit modernsten Mitteln gestaltete Ausstellung zu den Schwerpunkthemen „Waldwandel“ und „Talwiesen“ sowie die Entwicklung des Nationalparks.

Nach einer kleinen Einkehr und einem kurzen Besuch in der Ausstellung, finden wir an der Straße unseren Eifelsteig-Wegweiser, den wir nun Richtung „Widdau 7,0km“ weiter wandern. An der Kirche wechseln wir die Straßenseite und biegen hinter ihr rechts in die „Schmiedegasse“ ein. Eine große Anzahl gut erhaltener Fachwerkhäuser mit meterhohen Hecken bestimmen das Ortsbild. Auf den Feldern und Wiesen setzen sich typische Monschauer Flurhecken fort. An der „Triftstraße“ wenden wir uns nach links mit dem Hinweis „Kluckbachtal 1,4km “ (6,6km, 549m ü.NN). 100m weiter geht’s in die „Pferdebahn“ und nach weiteren 100m rechts auf einem leicht abfallenden Schotterweg. Nach Überquerung einer Straße folgen wir 100m weiter dem links bergab führenden Weg. An der nächsten Wegegabelung wandern wir auf gleich bleibender Höhe in einem Rechtsbogen weiter bis zu einem kleinen Rastplatz (7,8km, 520m ü.NN). Hier geht es links über einen Pfad zum Kluckbach talwärts. Unten erreichen wir einen Forstweg, wo uns das Logo erst rechts und dann links weiterführt. Abwechselnd mit Wiesen und Wald wandern wir 1km durchs Kluckbachtal und überqueren dann einen kleinen Nebenbach, wo es oberhalb der Böschung links weiter bergab geht (8,0km, 441m ü.NN). Wir erreichen einen Platz mit vielen Bänken und mehreren Holzhütten. Hier fand jährlich am Samstag nach Pfingsten ein Köhlerfest statt, wozu schon vor Pfingsten ein Kohlenmeiler aufgebaut und abgebrannt wurde. Leider bleibt der Meiler seit 2010 kalt, weil sich keine Helfer mehr finden. Direkt am Kluckbach steht die historische Sägemühle. Die hier nach alten Plänen nachgebaute Mühle wird von Wasserkraft oberschlächtig angetrieben und hin und wieder wird den Besuchern gezeigt wie Baumstämme durch rhythmisches Auf und Ab eines Sägegatters der Länge nach in Bretter zerteilt werden. Ähnliche Mühlen gab es bereits vor 400-500 Jahren an der Rur und seinen Nebenbächen.

Wir wandern auf der anderen Bachseite weiter talabwärts und erreichen schließlich die Mündung des Kluckbaches in die Rur (10,2km, 370m ü.NN). Wir verlassen hier den „Eifelsteig“, der rechts über den Kluckbach nach 14.3km Einruhr erreicht. Für uns geht es auf einer Holzbrücke über die Rur und links ruraufwärts Monschau wieder entgegen, das nach 2,5km erreicht wird. Über die Eschbachstraße wandern wir wieder hinein in das historische Städtchen. An der Rurbrücke liegt gegenüber das im frühen 18. Jh. errichtete Aukloster mit der Kirche. Einen Turm erhielt sie aber erst 1924. Heute dient das Aukloster als Ausstellungs- und Versammlungsraum. Weiter geradeaus fühlt man sich in ein anderes Jahrhundert zurückversetzt. Hier findet man die kleinen Häuschen der Bewohner, die für die großen Tuchfabrikaten arbeiteten. Links über eine Brücke kommen wir, für das sonst so enge Städtchen, zu einer ungewöhnlich großen freien Fläche. Diese wird seit 1886 als Markt genutzt und zählt zu den schönsten Plätzen in Monschau. Ursprünglich war auch dieser Platz dicht bebaut, doch in der Nacht zum 4. Januar 1876 fielen neun Häuser einer Brandkatastrophe zum Opfer. Sie wurden nicht wieder aufgebaut. So wurde der neu entstandene Platz zum Markt.

Die Aussicht von der Brücke zum Markt und rurabwärts mit den vielen windschiefen Fachwerkbauten ist beliebtes Fotomotiv. Vor dem Café Kaulard hat man den alten Berufsgruppen der Tuchmacherei, den Webern, den Tuchscherern und Färbern mit einem Brunnen ein Denkmal gesetzt. Wir gehen durch die Rurstraße und kommen zum meist fotografiertesten Motiv Monschaus. Eine malerische Kulisse bildet das Rurpanorama mit der „Evangelischen Brücke“, dem "Roten Haus" und der Haller Ruine auf der Höhe. Das Rote Haus ist eines der schönsten Patrizierhäuser des Rheinlandes. Der Bau dieses Hauses, 1760 durch Johann Scheibler erbaut, steht für den Höhepunkt der Monschauer Tuchindustrie. Heute ist es ein Museum mit der Originalausstattung des 17. und 18. Jahrhunderts. Eine Kostbarkeit ersten Ranges ist die geschnitzte freitragende Treppe. Durch die Laufenstraße aufwärts erreichen wir das Parkhaus (14km), wo früher einmal eine Seidenfabrik gestanden hat.

Information: Wanderkarte Nr.3 „Monschauer Land“ des Eifelvereins. Ein Besuch des Roten Hauses ist empfehlenswert

Strecke: 14 km, fast nur unbefestigte Wege und Pfade, außer im Bereich der Orte Monschau und Höfen,

Schwierigkeit: leicht, steiler Aufstieg 90m zur Teufelsley und 50m von der Talsperre zum Nationalparktor, Aufstiege 280m, Abstiege 280m

Einkehrmöglichkeit: in Monschau und Nationalparktor in Höfen ( www.alte-molkerei-hoefen.de )

GPX-Track: Eifelsteig 3a.gpx (Link speichern unter)

Etappe 1 l Etappe 2a l Etappe 2b l Etappe 3a l Etappe 3b l Etappe 4a l Etappe 4b l Etappe 5a l Etappe 5b l Etappe 6a l Etappe 11al nach oben

Etappe 3 / Variante b

Diese Variante beschreibt den zweiten Teil der 3. Etappe des Eifelsteigs von Monschau durchs Rurtal nach Einruhr. Diese kann entweder in Monschau oder auch in Einruhr begonnen werden. Wer mit dem Auto anreist beginnt sie am besten in Einruhr. Hier gibt es auch teilweise kostenlose Parkplätze. Man fährt mit dem Bus (z.B. 9:53 Uhr sogar ohne umzusteigen, evt. Fahrplanänderung beachten) nach Monschau und beginnt dort die Tour.

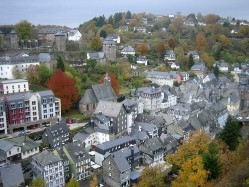

Vom Parkhaus „Schmiede“ gehen wir die „Laufenstraße“ hinunter und biegen hinter der Kreissparkasse links „Im Städtchen“ mit dem Hinweisschild „Ruine Haller“ ab. Nach dem letzten Fachwerkhaus steigen wir Treppen zu einem Bergpfad hinauf und halten uns beim nächsten Pfad, der aus der Stadt kommt, erst links und folgen dann dem nächsten nach rechts. Wir erreichen den Aussichtspunkt „Zum halve Mond“. Hinter uns auf einem Felsmassiv erhebt sich die Haller-Ruine, der wir noch einen kurzen Besuch abstatten. Die Ruine des Hallers gehört zu den markantesten Bauwerken Monschaus und ist zugleich das älteste. Der vor 1130 errichtete Wohn- und Wehrturm war der Vorgänger der heutigen Burg. Von der Ruine zurück folgen wir links dem Pfad (25). Es ist ein wundervoller Panoramaweg über der Stadt, auch mit einigen Bänken, von denen sich diese malerische Aussicht In Ruhe genießen lässt. Die Häuser, der von der Rur durchzogenen Altstadt, scheinen sich unter einer blaugrauen Dachlandschaft zu verstecken, aus denen nur die Türme der Kirchen ragen. Über alles thront schützend die Burg.

Der hier nach Süden exponierte Berghang erinnert mit seinen Terrassen an einen Weinberg, den es möglicherweise früher einmal, wie auch an vielen anderen Orten der Eifel, gab. Die Terrassen werden durch Trockenmauern aus Bruchsteinen gesichert, an manchen Stellen sind fünf Mauern hintereinander aufgeschichtet. Aber diese Terrassen hier am Rahmenberg haben nichts mit Wein zu tun. Es sind Überbleibsel aus der Zeit, als Monschau ein internationales Zentrum der Feintuchherstellung war. Der Berg erhielt seinen Namen von den Tuchrahmen, die auf den schmalen und langen Terrassen standen und auf denen die verarbeiteten Tuche zum Trocknen aufgehängt wurden.

An dem nächsten Wegknoten folgen wir rechts der „25“, leicht bergab. Abenteuerlich geht es über viele Treppenstufen hinunter an die „Eschbachstraße“. Diese gehen wir links weiter bis hinter der Kurve und Haus Nr. 34. rechts ein Pfad „Am Lehche“ steil bergan (alpiner Felsenpfad) führt. Am Ende des Anstiegs erreichen wir nach 150m einen Forstweg mit Schutzhütte (1,3km, 460m). Auf dem Forstweg gehen wir rechts. Es ist ein angenehmer Waldweg mit einem herrlichen Mischwald. Unten im Tal sehen wir einen Campingplatz. Unser Weg fällt leicht bergab. Aus dem Tal kommt ein Weg mit „35“ hoch. Eine Nordic Walking Markierung zeigt nach rechts. Wir folgen aber weiter der „35“, die nach 600m (Mängßerhäck), nachdem von links ein weiterer Weg hinzu kommt, rechts ins Tal zum „Rurtalweg“ leitet (2,9km, 385m). Diesen Weg kennen wir schon von der Variante 3a. Gehen ihn aber jetzt in entgegengesetzter Richtung rurabwärts. Nach gemütlichen 500m erreichen wir auch die schon bekannte Kluckbachbrücke (3,4km, 368m), die aber die Rur überbrückt. Auf der anderen Flussseite stoßen wir auf den Eifelsteig, den wir nun weiter nach „Einruhr 14,3km“ wandern. Der führt jetzt mit einem Steg über den Kluckbach.

Das Gelände steigt wieder einmal steil bergan zu unserem nächsten Ziel, dem „Eifel-Blick“ „Perdsley“ (3,8km, 415m). Dort geht der Blick in das obere Rurtal. Früher soll man hier sich toter Pferde durch den Wurf vom Felsen entledigt haben. Auf dem breiten Forstweg wandern wir bis zum Beginn einer Wiese. Aufgepasst, der Eifelsteig knickt hier links ab und führt in die Nähe der Rur, an der es unterhalb der „Wiselsley auf einem attraktiven Pfad mit der gegenüber liegenden ehemaligen Gaststätte „Grünenthal“ bis zur K21 und der Rurbrücke (6,0km, 363m) geht. Es ist jetzt ca. 250 Jahre her, da blühte hier an der Rur ein Industriekomplex von Ausmaßen, die für die damalige Zeit beachtlich waren. Es war die Tuchmacherfamilie Offermann aus dem benachbarten Imgenbroich, die Wasser für ihre Tuchmacherei, aber vielmehr noch zum Antrieb ihrer Maschinen brauchte. Also musste man ins Rurtal ausweichen. Nach Monschau hinunter an Rur und Laufenbach konnte man nicht, da saßen und webten die Scheiblers. Also beschlossen die Offermanns, ins damals noch stille, unberührte Rurtal unterhalb von Monschau zu gehen und ihre Betriebe in ein ihnen gehörendes Wiesengelände zu verlegen. 1765 erhielten sie die Genehmigung zum Bau, der im Laufe der Jahre immer weiter vergrößert wurde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ging aber die Produktion kontinuierlich zurück. Eine Spinnerei wurde in verkleinerten Rahmen bis 1900 noch betrieben. Bis zum 2. Weltkrieg gab es ein romantisch an der Rur gelegenes Gasthaus, das nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg neu entstanden und ein beliebtes Ausfluglokal war, das in den 90er Jahren aufgegeben wurde. Wir überqueren die Rurbrücke, wo noch bis zum Bau einer steinernen Brücke 1896 die Fuhrwerke durch die Rur fahren mussten.

Hinter der Brücke wandern wir rechts über den Belgenbach. Nach einem kurzen Stück entlang der Rur steigt der Weg im Laubwald des Hanges bis zu einem Schilderpfahl „Konnertzkuhl“ auf 414m an (6,7km). Nach anschließenden bequemen 300m erheben sich links steile Felsen. Der Aussichtspunkt „Uhusley“ (7,0km, 385m) über den Wiesengrund der Rur, der aber kaum noch eine freie Aussicht bietet, ist erreicht. Es ist ein schroffer, von der Rur senkrecht nach oben aufsteigender Felsen. Vor vielen Jahren sollen in den Rissen und Spalten dieses Felsens Uhus, die größte europäische Eulenart, gelebt haben; daher hat dieser Felsen den Namen "Uhusley" bekommen Nach zwei abwärts führenden Kehren wandern wir locker bis zur L106 (8,3km, 375m). wo der Wegweiser uns links weiter zum Weißen Kreuz leitet. Jetzt ist wieder Kondition gefragt, denn der Pfad führt extrem steil nach oben. Von rechts kommt ein Weg hinzu und macht das Studieren des Schilderpfahls zu einer willkommenen Verschnaufpause. Wir tangieren wieder die Straße und erreichen 200m weiter bergauf die zunächst 1963 erbaute Schutzhütte. Ein Stück weiter stand seit 1923 ein weit bekanntes Nordeifeler Wahrzeichen, das „Weiße Kreuz“, das seinerzeit vom Theaterverein Eicherscheid gespendet und aufgestellt wurde (8,9km, 477m). Seit Anfang des Jahres 2012 grüßt es nicht mehr ins Rurtal. Spaziergänger entdeckten das zerbrochene Kreuz am Waldboden. Es war ein gern anvisiertes Ziel und Rastplatz für Wanderer. Eine Instandsetzung dürfte schwierig und kostspielig werden, so schätzen die Fachleute. Die herrliche Aussicht auf Widdau und ins Rurtal kann man aber weiterhin genießen. Vom höchsten Punkt unserer heutigen Tour gehen wir bis zum Schilderpfahl zurück und folgen jetzt den Hinweis „Hammer 0,8km“. Steil bergab geht es bis zur L106 und auf der anderen Seite weiter bis wir schließlich unten in Hammer auf die „Dedenborner Straße“ treffen (9,8km, 338m). Der Ursprung des Dorfes Hammer geht auf ein Eisenwerk namens Hermeshammer im Rurtal zurück. Später gab es auch in Hammer eine Kornmühle mit Namen Hammermühle.

Wir wenden uns nach links und biegen hinter dem Hotel „Waldblick“, das zur Zeit nicht bewirtschaftet wird, rechts ein vorbei an einem Campingplatz zur Rurbrücke (10,1km, 325m). Auf der anderen Flussseite gönnen wir uns bei schönem Wetter auf der Außenterrasse des gemütlichen Bistros „Der Hammer“ eine Rast. Danach wandern wir am Campingplatz entlang bergan durch einen Hohlweg. Auch das Regenwasser nimmt meist diesen Weg und so darf man sich nicht wundern, wenn es teilweise nass und matschig ist. Dann begleitet uns das Rauschen des Riffelsbaches bis zu einem schmalen Steg, auf dem wir trockenen Fußes das Bächlein überqueren. 50m dahinter biegen wir links in den Waldweg ein, den wir 1,5km auf fast gleich bleibender Höhe mit Blicken auf Hammer und ins Rurtal folgen. Der Wald endet und mit Wiesen öffnet sich das Tal. Über einen Betonweg erreichen wir einen Wirtschaftsweg (12,1km, 322m), wo es rechts wieder bergauf geht. Nach einem längeren Aufstieg durch Wald kommen wir wieder an Wiesen mit einer freien und schönen Sicht ins Rurtal. Linkerhand breitet sich eine wunderschöne Wiese mit den unterschiedlichsten Blumen aus. Ein Zeichen, das hier nicht gedüngt worden ist. Rechts wachsen sogar einige kleine Wacholderbüsche. Wir erreichen „Am Rott“ die ersten Häuser von Dedenborn (14,1km, 393m) und wandern dem Eifelsteig folgend rechts nochmals leicht bergan. Vorbei an einem Wasserbehälter haben wir die höchste Stelle erreicht. Ein phantastischer Blick zeigt uns die herrliche Lage des Ortes inmitten einer Landschaft, die nicht zu Unrecht auch „Dedenborner Schweiz“ genannt wird.

Weiter geht es dann eine Etage tiefer zu einer kleinen Zufahrtsstraße. Hinter Haus 35 führt uns rechts ein Fußweg steil bergab. Am Ende steht rechts ein Wegekreuz und ein Schilderpfahl (13,9km, 366m), wo der Eifelsteig nach rechts zeigt. Wir gehen aber links Richtung einer Schutzhütte u. eines Aussichtspunktes „Spicher 0,2km“. Wir wählen diesen Weg, weil er nicht nur etwas kürzer ist, sondern auch weniger durch Wald und zum Schluss mit schönen Blicken entlang des Obersees führt An der Wegekreuzung wenden wir uns direkt nach rechts, obwohl ein Wiesenweg geradeaus zu dem 200m entfernten Aussichtspunkt weist. Der aber leider keiner mehr ist. So wandern wir rechts auf dem geteerten Weg weiter. in einem Linksbogen folgen wir dem unbefestigten Weg (Nr.22) geradeaus. Es ist ein Waldlehrpfad mit interessanten Informationen über heimische Pflanzen und Tiere. Links unterhalb des Weges begleitet uns die Rur, die nicht nur zu sehen, sondern auch durch lautes Rauschen unterwegs immer wieder präsent war. Auch für sie endet jetzt erstmal ein wilder Abschnitt. Das Rauschen verstummt und das Wasser wird zum Obersee aufgestaut.

Links zweigt ein Weg auf die andere Rurseite ab. Wir wandern aber geradeaus, nun schon am Rand des Sees entlang, wo noch ein schöner Rastplatz zu einer kurzen Rast einlädt. Wer Glück hat, kann Fischreiher beobachten, wie sie gespannt nach Beute Ausschau halten. Hier am Ausläufer des Sees lag einst das Dorf „Pleushütte“, das mit dem 1531/32 gegründeten Eisenwerk „Pleushütte“ seinen Ursprung hatte. Da die meisten Häuser von Pleushütte sehr tief im Tal lagen, war es im Zuge der zweiten Ausbaustufe des Stausees nicht möglich, diesen kleinen Ort vollständig zu erhalten. Die tiefer gelegnen Häuser wurden abgebrochen. Die Bewohner wurden umgesiedelt, das Gebiet geflutet. Das Eisenwerk war schon lange vor der Jahrhundertwende geschlossen worden. So endete die Geschichte von Pleushütte im Jahr 1957. Vor Einruhr stößt der Eifelsteig rechtes von der Höhe wieder zu uns und gemeinsam erreichen wir unseren Ausgangspunkt Einruhr (17,6km, 284m).

Information: Wanderkarte Nr. 3 „Monschauer Land“ und Nr. 50 „Nationalparkkarte“ des Eifelvereins, Wanderführer „Eifelsteig“. Busfahrt vor oder nach der Wanderung. Fahrzeiten am besten vorher einholen (

Streckenlänge: Streckenwanderung. 17,6 km, überwiegend unbefestigte und naturbelassene Wege und Pfade,

Schwierigkeit: anspruchsvoll, ständiges Auf und Ab. Aufstiege 410m, Abstiege 560m

Einkehrmöglichkeit: in Monschau und Einruhr, unterwegs am Campingplatz in Hammer www.camp-hammer.de

GPX-Track: Eifelsteig 3b.gpx (Link speichern unter)

Etappe 2a l Etappe 2b l Etappe 3a l Etappe 3b l Etappe 4a l Etappe 4b l Etappe 5a l Etappe 5b l Etappe 6a l Etappe 11al nach oben

Etappe 4 / Variante a

In Einruhr beginnt die verte Etappe des Eifelsteigs. Hier starten auch wir unsere Alternativroute zu einer Rundwanderung über die Dreiborner Höhe nach Wollseifen und hinunter zur Urfttalsperre und am See entlang wieder zurück. Parken können wir in Einruhr auf dem Großparkplatz an der Rurbrücke (kostenpflichtig) oder kostenfrei auf dem Seitenstreifen an der B266 oder in der Heilsteinstrasse. Zu Beginn schlage ich zwei Varianten vor, die sich später wieder vereinigen. Die erste bevorzugt einen etwas sanfteren Anstieg auf die Dreiborner Höhe. Die zweite Strecke zeichnet sich durch einen besonders steilen Anstieg aus, der mehr für konditionsstarke, sportliche Wanderer geeignet und 1,2km länger ist. Sie bietet zwei herrliche Aussichten. Diejenigen, die den etwas sanfteren Anstieg bevorzugen, folgen zunächst vom Großparkplatz (284m ü.NN) dem Eifelsteig-Logo, das hinter dem Hotel „Alt Einruhr“ uns zu den Wiesen oberhalb von Einruhr bringt. Die Anstrengung wird mit einem herrlichen Panorama über das „Dorf am See“ belohnt. Bei Km 0,9 trennen wir uns vom Eifelsteig, der links wieder bergab führt. Wir wandern geradeaus zunächst auf gleich bleibender Höhe bis wir im Wald auf den Wanderweg „26“ treffen (1,4km, 390m). Rechts geht es Richtung „Wollseifen 2,3km“ weiter und noch einmal bergan. 150 m vor einer Info-Tafel (1,7km) stoßen von rechts die sportlichen Wanderer wieder hinzu.

Sie sind vom Großparkplatz nach 100m rechts in die Heilsteinstraße eingebogen und dieser 300m gefolgt. Hinter Haus Nr 23 führt dann links ein befestigter Weg mit der „27“ vorbei an einigen Häusern bergan. Hinter dem letzten Haus endet der Asphalt. Steil führt der anschließende Waldweg hinauf zu einer Bank, hinter der es links mit „27“ weiter serpentinenartig in die Höhe geht. Bei einer Höhe von 458m haben wir erstmal den steilsten Wegabschnitt geschafft. Auf einer Bank können wir verschnaufen und den schönen Blick hinunter auf den Obersee und Einruhr genießen.

Spätestens im 17. Jahrhundert war nördlich der steinernen Rur-Brücke eine Bauernsiedlung namens Einruhr entstanden. Aber das Gesicht dieses ehemals stillen Bauerndorfes hat sich 1957 nach der Aufstockung der Rurtalsperre Schwammenauel grundlegend geändert. Es kostete den Ort die Existenz. Nur das auf einer kleinen Anhöhe gebaute Haus überlebte die geplante Flut. Die Häuser in Einruhr wurden teils an höherer Stelle wieder aufgebaut. Aus der Dorfstraße wurde die „erhobene“ Rurstraße, auf der wir am Ende unserer Wanderung zum Ausgangspunkt zurückkehren. Viele Familien gingen weg, siedelten in andere Eifelorte um oder ins Bergische Land, wo bessere Vorraussetzungen für die Landwirtschaft existierten. So wandelte sich Einruhr vom Bauerndorf zum Fremdenverkehrsort.

Der Wanderpfad verläuft ohne Anstrengung weiter bis zu einer weiteren Aussicht. Dann geht es in Serpentinen hinunter bis zu einer Schutzhütte (1,8km, 390m). Hier wandern die Sportfreaks auf dem ersten Forstweg mit dem Hinweis „Rundweg“ rechts weiter. 150m bevor dieser Weg endet zweigt links ein Pfad ab, der nach 300m auf einem Forstweg mit der Nr „26“ stößt. Von hier wandern wieder alle gemeinsam weiter auf eine Informationstafel zu (3,0km, 1,7Km, 425m)) und betreten den Nationalpark. Über einige Treppenstufen und einem anschließenden Hohlweg erreichen wir die Talkante und die freie Fläche der Dreiborner Höhe.

Diese Hochfläche wurde bis Ende 2005 als Truppenübungsplatz genutzt und durfte nicht betreten werden. An einem Querweg führt der Wanderweg „26“ (2,2km, 472m) links wieder nach Einruhr zurück. Wir folgen rechts dem Hinweis „Wollseifen“. Der Blick schweift rundum über die weite Hochfläche und den Tälern, Erkensruhr-, Rur- und Urfttal, zu den gegenüber liegenden Eifelhöhen. Im Süden hebt sich die Dreiborner Kirche vom Horizont ab, es folgt im Westen das auf einem Bergrücken liegende Dedenborn, das sich mit seinen weißen Hausfassaden wunderbar gegen den dunklen Wald abhebt. Weiter geht der Blick nach Steckenborn und das darunter liegende Rurberg und Woffelsbach. Die Stauseen von Rur und Urft verstecken sich in ihren tief eingeschnittenen Tälern und sind nicht zu sehen. Im Norden tritt der Kermeter, als ein hoher gewölbter, inselartiger bewaldeter Gebirgsrücken aus der Hochfläche heraus. Zu Zeiten Napoleons war er nahezu kahl geholzt. Kahl ist dagegen auch die Höhe, über die wir jetzt wandern. Diese Flächen dienten vor Einrichtung des Truppenübungsplatzes 1946 dem Ackerbau und der Schafzucht. Heute dominieren Gras und Ginster. Das Eifelgold gibt besonders zur Blütezeit im Mai/Juni ein wundervolles Farbenbild ab. Überließe man diese Flächen sich selbst, was eigentlich im Sinne des Nationalparks wäre, dann müsste man im Laufe der Zeit mit Verbuschung und Wiederbewaldung dieser Flächen rechnen.

Inwieweit die Nationalparkverwaltung in Zukunft diese Flächen durch Mähen und Schafbeweidung offen hält ist abzuwarten. Den Wanderer kann diese weite Rundumsicht und der Kontrast zu den dunklen Waldflächen der Talhänge nur erfreuen. Wenn er dann noch unterwegs auf lebende Grasmäher stößt, steigert es den Erlebniswert umso mehr. Vor uns taucht die Kirchturmspitze von Wollseifen auf. Es ist eine dorfähnliche Ansiedlung, die beiderseits einer Straße aber nur von Rohbauten begrenzt ist und auf den Besucher einen bedrückenden Eindruck macht. Es sind 20 solcher Kulissenhäuser, die vom belgischen Militär von 1981 bis 1990 errichtet wurden, um den Häuserkampf üben zu können. Bis auf wenige Reste sind vom ehemaligen Dorf Wollseifen nur noch die Kirche und das Schulhaus übrig geblieben. Hier hat sich ein Schicksal zugetragen, dass für die Bewohner tragischer als der Zweite Weltkrieg war. Was war geschehen. Wollseifen lag 1946 plötzlich an der falschen Stelle, es war bei der Errichtung eines Truppenübungsplatzes rund um Vogelsang im Weg. Für die 550 Wollseifener war es ein Alptraum. Sie mussten innerhalb von drei Wochen ihr Dorf, ihre Heimat verlassen, weil die britische Militärregierung es so wollte. In der Folgezeit wurde das Dorf durch den Beschuss von Übungstruppen in Schutt und Asche gelegt und verschwand vollständig von der Landkarte. Auch die Kirche blieb nicht verschont. Sie geriet bei einer Übung 1947 in Brand. Als Belgisches Militär 1950 das Gelände übernahm, erneuerte es den Kirchturm als letztes sichtbares Zeichen eines toten Dorfes. Seit 2011 zeigt ein Modell vor der Kirche St. Rochus das Dorf aus einer Luftaufnahme von 1943. Was hätte man nicht Sinnvolleres aus diesem herrlichen Fleckchen Erde machen können? Die Wollseifener, wenn es sie als solche noch gäbe, würden heute wahrscheinlich von der Landwirtschaft und dem Fremdenverkehr leben. Zufrieden können aber alle Besucher und Wanderer sein, denn seit 2006 dürfen sie diesen Teil der Eifel wieder betreten. Unter alten Bäumen, es sind noch Zeitzeugen des früheren Dorflebens, hat man in der Nähe der Kirche einen Rastplatz angelegt, den wir gerne zu einer Pause nutzen.

Unser weiterer Weg führt links vorbei an der Kirche, wo wir auf den Eifelsteig (4,5km, 515m) stoßen und diesem nun bis zur Urftstaumauer folgen. Zunächst wandern wir auf der Höhe über offene Flächen nur leicht bergab, immer die immense Anlage von Vogelsang rechterhand auf der anderen Talseite im Blick. Der Weg wird immer steiler und wir wandern durch Wald, der einmal Urwald werden soll, denn das Motto des Nationalparks heißt: Natur, Natur sein lassen. Die ersten Vorzeichen können wir am Wegesrand schon sehen. Umgestürzte Bäume bleiben liegen. Die Natur soll so wieder in die eigenen Kreisläufe aus Werden und Vergehen zurückfinden. Dann erreichen wir einen Aussichtspunkt (7,2km, 352m), der wohl den schönsten Ausblick auf die 54 m hohe Urftstaumauer mit Obersee links und Urftsee rechts bietet. Der Weg führt weiter bergab bis zu einer Info-Tafel (7,5km, 315m), wo rechts ein schmaler Pfad zur Staumauer hinauf führt. Oben stehen wir an der ältesten Talsperre Deutschlands, die nach ihrer Errichtung auch die größte Europas war.

Es war das Jahr 1898 als für die damalige rückständige Eifel hoch fliegende Pläne gemacht wurden. Das immer wiederkehrende unberechenbare Hochwasser der Eifelflüsse von Rur und Urft sollte in einer Talsperre aufgestaut und damit der Wasserstand der Flüsse reguliert werden. So schlug Professor Otto Inze vor, die Urft in einer Talsperre bei Gemünd aufzustauen. Im Dezember 1904 wurde das Tal geflutet. Die kleine Urft füllte das Staubecken und das Dörfchen Krummenauel und die Weiden von Wollseifen gingen darin unter. Unterhalb des Südturms war gleichzeitig ein 2,7 Kilometer langer Druckstollen durch den Kermeterrücken hindurch hinüber ins Rurtal jenseits des Berges zu einem neuen Kraftwerk gebaut worden. Dieses liegt tiefer als die Urfttalsperre und so stürzt das Wasser 110m im Stollen hinab und treibt dort die Turbinen an. Das Kraftwerk war seinerzeit das größte in Europa. Aber die Nachfrage nach Strom war besonders bei der Industrie der Nordeifel groß, so dass schon 10 Jahre später die Leistungsgrenze erreicht war. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die Talsperre im Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes und nur die Staumauer war an Wochenenden von Rurberg mit Schiff oder zu Fuß erreichbar. Seit 2006 ist sie wieder von allen Seiten frei zugänglich und ein gern besuchtes Ausflugs- und Wanderziel, wobei besonders die Gaststätte an der Staumauer ein attraktiver Anlaufpunkt ist. Dahin zieht es auch uns jetzt, um auf der aussichtsreichen Außenterrasse das herrliche Wetter mit einem frischen Eifeler Landbier oder einer deftigen Erbsensuppe zu genießen (7,9km, 324m).

Wer anschließend nun eine Schifffahrt einer 7km langen Wanderung zurück nach Einruhr vorziehen möchte, kann mit dem Schiff über Rurberg zum Ausgangspunkt zurückfahren. Für die Wanderer geht es wieder zurück über die Staumauer und an der Info-Tafel mit dem Eifelsteig-Wegweiser rechts Richtung Einruhr. 2 Kilometer verläuft der Weg nun in unmittelbarer Nähe entlang des Sees bis nach einer Wegbiegung der Obersee in einer Länge von 2km vor uns liegt. Der Wald endet und wir entfernen uns für einige Zeit vom See. Hinter dem alten Wachhäuschen des Truppenübungsplatzes beginnt bald wieder der Wald. Hier trennen wir uns vom Eifelsteig (13,9km,), der links mit einigen Höhenmetern mehr nach Einruhr und mit dem uns anfangs der Strecke schon bekannten Wegabschnitt weitergeht. Wir wandern in aller Ruhe geradeaus, jetzt wieder am See entlang, nach Einruhr.

Unterwegs machen wir an der Kirche noch einen kleinen Abstecher (120m) zu einer uralten Mineralquelle, die seit 2003 wieder sprudelt. Im Innenhof der Touristen-lnformation hat man für das Heilsteiner Mineralwasser einen Trinkbrunnen errichtet. Die eigentliche Heilsteinquelle befindet sich am Sauerbach unterhalb der Dreiborner Hochfläche. Sie lag innerhalb des Truppenübungsplatzes Vogelsang und ist erst seit dem 1. Januar 2006 wieder begehbar. Münzfunde lassen vermuten, dass sie schon von den Römern genutzt wurde. Das saure Quellwasser wurde von den Einheimischen „sure Pötz“ genannt. 1826 war der königliche Beamte Hons von der Qualität des Wassers so angetan, dass er beschloss, dieses „Juwel“ zu nutzen. Er baute ein Unternehmen auf und verkaufte das in Tonflaschen abgefüllte Wasser „in alle Welt“. Am Ende scheiterte das Unternehmen wie viele andere in der Eifel am schwierigen Abtransport.

Abschließend gibt es in Einruhr viele Möglichkeiten zu einer genüsslichen Einkehr.

Information: Wanderkarte Nr. 50 „Nationalpark-Karte“ des Eifelvereins. Von der Urftstaumauer kann mit dem Schiff zurückgefahren werden, Ersparnis 7km www.rursee-schifffahrt.de/ , Impressionen bei Rückfahrt mit dem Schiff: https://www.youtube.com/watch?v=Up4m9dLd97o

Streckenlänge: 14,8 km einfache Rundwanderung, 16km sportliche Route; unbefestigte Wege außer in der Ortslage Einruhr

Schwierigkeit: jeweils ein Anstieg auf die Dreiborner Höhe, leichtere Route gleichmäßiger Anstieg, Anstiege 310m, Abstiege 310m; sportliche Route Anstiege 370m, Abstiege 370m, Wanderstöcke sind zu empfehlen

Einkehrmöglichkeit: An der Staumauer www.urftseemauer.de/ und in Einruhr

GPX-Track einfache Tour: Eifelsteig 4a1.gpx (Link speichern unter) GPX-Track sportliche Tour: Eifelsteig 4a2.gpx (Link speichern unter)

Etappe 2a l Etappe 2b l Etappe 3a l Etappe 3b l Etappe 4a l Etappe 4b l Etappe 5a l Etappe 5b l Etappe 6a l Etappe 11al nach oben

Etappe 4 / Variante b

Diese Rundwanderung ist eine Variante der 4. Eifelsteig-Etappe von Gemünd vorbei an der Urft bis zur „Victor-Neels-Brücke“. Dort geht es hinauf nach Burg Vogelsang, wo man auf den von Einruhr kommenden Eifelsteig stößt. Er zeigt dann wieder den Weg zurück nach Gemünd.

Im Kurort Schleiden-Gemünd, wo zurzeit (2012) noch genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen, starten wir unsere Wanderung. Wir haben uns für den von der Bundesstraße aus erreichbaren, beschilderten Wanderparkplatz entschieden. Von hier gehen wir zunächst bis zum Ende der Parkplätze Richtung Kirche. An der Neustraße wenden wir uns links der Olefbrücke zu, die überquert wird.

Links mündet die Olef in die Urft. Von diesem Zusammenfluss leitet sich auch der Name Gemünd ab. Beide Flüsse begrenzen einen kleinen Platz mit der Statue des hl. Nepomuk. Hinter der Urftbrücke geht es links die „Alte Bahnhofstraße“ bergan. Kurz bevor diese auf die Bundesstraße stößt, wandern wir links den „Nachtigallenweg“ hinab bis zum Altenpflegeheim und wenden uns unterhalb einiger Fischweiher einer kleinen Bachbrücke zu, hinter der es 200m Richtung Gemünd weitergeht. Dort stoßen wir auf den Eifelsteig (1,1km, 337m), wo der Wegweiser „Malsbenden 1,4km“ uns den Weg weist. Oberhalb des Gemünder Freibades führt der Weg, der gleichzeitig auch „Wildnistrail“ ist, durch einen schönen Eichenwald, aber leider ohne Aussichten, bis zur Jugendherberge. Unser Wanderweg führt uns dort 150m links und dann rechts ins „Wingertchen“. Der Name erinnert an den auch in der Eifel lange Zeit vorhandenen Weinanbau. Um 1300 besaß der zum Kloster Steinfeld gehörende Hof „Malsbenden“ hier zwei Weinberge.

Der Blick geht geradeaus ins Urfttal. Von der freien, linken Berghöhe werden wir auf dem Rückweg noch einen schönen „Eifel-Blick“ erleben. In Malsbenden stoßen wir auf die Urftseestraße (2,3km. 327m). Hier verlassen wir vorerst den Eifelsteig und bleiben weiter rechts auf dem Wildnistrail Richtung „Urftstaumauer 9,9km“. Bei Kilometer 3,0 betreten wir das ehemalige militärische Sperrgebiet, das seit dem Rückzug der Belgier 2004 wieder frei zugänglich ist. Nur ein altes Wachhäuschen erinnert noch an die militärische Sperrzone. Aber Beschränkungen gibt es auch weiterhin, denn wir betreten nun den Nationalpark Eifel, wo die Natur sich selbst überlassen bleibt und sich wieder ein Urwald entwickeln soll. Der Mensch soll nur noch zum Beobachter und stillen Genießer der Vielfalt und Schönheit einer ungelenkten Natur werden. Es ist die Kreisstraße 7, die seit dem Bau der Talsperre hier entlang führt. Früher waren nur wenige Straßen geteert und so finden wir auch heute noch einen unbefestigten Weg vor. Bequem verläuft dieser Weg oberhalb der Urftböschung am Fluss entlang, der langsam an Breite gewinnt. Hinter einer 180° Biegung stoßen wir auf eine große betonierte Fläche. Hier war die Anlagestelle der Schiffe, die früher einmal auf dem Urftsee verkehrten. Die Personenschifffahrt begann hier schon kurz nach der Fertigstellung der Urfttalsperre 1905. Die Talsperre war damals die größte Europas und zu einer beliebten Attraktion geworden. Eine der bedeutendsten Ereignisse war der Besuch des deutschen Kaisers Wilhelm II. 1906, der eine Fahrt über den See unternahm. Die Zeit vor dem 1. Weltkrieg und die Jahre 1924 bis 1938 waren goldene Jahre für die Schiffsinhaber. Drei Schiffe verkehrten mittlerweile auf dem Stausee. Nach dem 2. Weltkrieg fiel mit der Besetzung der Burg Vogelsang und der Errichtung des Truppenübungsplatzes das gesamte Gebiet um die Urfttalsperre in einen militärischen Sicherheitsbereich mit striktem Betretungsverbot. Erst 1965 erlaubte die belgische Regierung ein Befahren samstags, sonn- und feiertags zwischen den Anlegestellen Büddenbach und Staumauer. Anfangs war das Interesse noch groß, aber wegen der schwierigen Anreise und der zur Sommerzeit oft zu niedrigen Wasserstandes wurde die Schifffahrt aus Rentabilitätsgründen 1993 eingestellt.

Noch ist von einem richtigen See nichts zu sehen. Flussartig windet sich die Urft durch das Gelände. Exponierte Felsgruppen zeigen sich rechts immer wieder am Wegesrand. Es sind Felsen aus dem Erdzeitalter des Unterdevons, die uns hier begleiten. Vor 400 Mio. Jahren waren das noch sandige und tonige Ablagerungen, die von einem nördlich gelegenen Kontinent als Sedimente in einem Meer abgelagert wurden. Diese Sedimentschichten wurden vor 300 Mio. Jahren zu einem Gebirge (Variscische Gebirge) aufgefaltet und hochgeschoben. Durch hohen Druck, während der Auffaltung, entstand aus Tonstein der in der Eifel weit verbreitete Schiefer. Mit etwas Glück kann der aufmerksame Wanderer noch versteinerte Wellenrippen finden, die den Wattcharakter dieser Ablagerungen zeigt. Besonders gut fallen große freiliegende Felspartien mit spärlichem Bewuchs auf. Hier haben es Pflanzen schwer, auf der glatten Oberfläche zu wurzeln und zu wachsen. Falls sie es mal schaffen, werden sie beim nächsten heftigen Regenguss hinuntergespült. Nach einigen Flussschlingen, die Urft ist immer noch nicht zu einem See angewachsen, taucht vor uns in einiger Entfernung eine elegant sich über die Urft spannende Stahlhängebrücke auf. Damit hat sie seit 2009 für Radfahrer und Wanderer eine Verbindung geschaffen, die eine Tour um den Urftsee um die Hälfte verkürzt. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Bereich der Lorbach-Mündung eine Fähre. Da nach dem Krieg der Urftsee im Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes lag, bestand kein Interesse mehr an dieser Verbindung. Erst jetzt weitet sich die Urft zu einem See.

Vor der Brücke lädt ein kleiner Rastplatz (7,3km, 325m) zu einer Pause ein, die genutzt werden sollte, denn wir verlassen nun den bequemen Uferweg und wandern auf der anderen Flussseite weiter. Da steigt das asphaltierte Sträßchen stellenweise mit 16% bergan. An einer Info-Tafel steigen wir links auf dem Pfad weiter bergauf und erreichen den Sonnwendplatz mit dem wohl markantesten Relikt der nationalsozialistischen Figuren, der 5m große „Fackelträger“. Die Vorderseite eines Wandblocks zeigt einen dem Sturm trotzenden, unbekleideten Mann mit athletischem Körper. Vorbild waren die monumentalen Plastiken auf dem Berliner Reichssportfeld, die für die Olympischen Spiele 1936 angefertigt worden waren.

Wir stoßen wieder auf das Sträßchen, wo die ehemaligen Unterkunftshäuser vor uns liegen. Links ragt der 48m hohe Bergfried in die Höhe, dessen Innere den ideologischen Baukern Vogelsangs bildete. Hier auf der imposanten Höhe über dem Urftsee schuf 1934 der Kölner Architekt Clemens Klotz mit der NS Ordensburg Vogelsang einen gewaltigen Gebäudekomplex. Sie war eine von drei Ordensburgen, die im „Dritten Reich“ gebaut wurden. Mit der Größe dieser Anlage wollte die Partei sich darstellen, beeindrucken, präsentieren und Respekt einflößen. Als Vorbild dienten die mächtigen Burgen aus dem Mittelalter. Dieser Größenwahn wurde mit Beginn des Krieges gestoppt. Weiter gehen wir links bis zu dem ehemaligen Krankenhaus, wo wir rechts über einen Fußweg zur belgischen Kaserne mit der Bezeichnung „Van Doreen“, kommen. Dieser Bau wurde 1950 vom belgischen Militär auf den Grundmauern und bereits fertigen Teilen des Kellers des „Haus des Wissens“ errichtet. Der gesamte rechts liegende Komplex des Forum Vogelsang ist zurzeit eine Baustelle und kann nicht betreten werden. Die Sanierungs- und Umbauarbeiten werden bis Mitte 2014 andauern. Das ehemalige Kino fungiert solange als Besucherzentrum, das hinter der Kaserne links zu erreichen ist (8,9km, 475m). Rechts gelangt man zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf den Urftstausee.

Weiter auf der Betonstraße hinunter stoßen wir auf den Eifelsteig (9,2km, 461m), auf dem wir links in Richtung „Modenhübel 2,8km“ zusammen mit dem Wildnistrail wandern. Der Pfad endet nach 700m an einer Betonstraße. Der links liegende Komplex gehört zu einem großzügig hufeisenförmig angelegten Eingangshof mit dem Torgebäude. Außen flankieren zwei Türme das Ensemble. Der Turm links zeigt das Relief eines idealisierten NS-Ordensjunker. Am anderen Ende ist ein mittelalterlicher Ritter an der Turmseite dargestellt. Von der Zufahrtstraße (9,9km, 489m) blicken wir links zum Eingangtor der Anlage.

Wir verlassen nun mit den Wegzeichen das Gelände und folgen dem Hinweis „Kickley 1,2km“ steil hinunter ins Tal des Morsbaches. Die Tal- bzw. Bachüberquerung erfolgt durch einen großzügig angelegten Treppenholzsteg, der auch auf der anderen Seite nasse Füße verhindert ( 10,7km, 410m). Aus dem Tal steigen wir bergan zum Aussichtspunkt der „Kickley“ (11,3km, 458m), den wir nach der dritten Serpentine erreichen.

Tief eingeschnitten hat sich die Urft in die Landoberfläche und windet sich zu unseren Füßen mit einem 180° Bogen um die „Hausley“. Weiter zurück breiten sich Malsbenden und Gemünd in der Talmulde aus. Der Weiterweg steigt immer noch leicht bergan und erst mit dem Eifel-Blick „Modenhübel“ haben wir den höchsten Punkt der Wanderung erreicht (11,9km, 498m). Diese wunderbare Rundumsicht mit Blicken nach Vogelsang und hinunter ins Tal auf Gemünd lohnt ein längeres Verweilen. Wer jetzt noch Lust auf eine Tasse Kaffee mit einem leckeren Stück Kuchen bekommt, kann in Morsbach, das beim Weitergehen einen Kilometer vor uns liegt, sich im Bauerncafé beglücken. Es ist ein befestigter Wirtschaftweg, der uns dorthin führt. Zur Kaffeepause müssen wir aber unterwegs an dem Schilderpfahl (12,5km, 484m), der links talwärts nach Gemünd zeigt, 300m von unserer Route abweichen. Hier hinunter wandern wir nach der Kaffeepause weiter und erreichen hinter einem kleinen Bach wieder das Urfttal. Oberhalb im Hang des Flusses wandern wir Richtung Gemünd. Vorbei an Fischteichen und einem Pferdehof geht es durch die „Schöttgasse“ zum „Dreibornerweg“. Hier (15,6km, 329m) trennen wir uns von dem Eifelsteig und dem Wildnistrail und wandern weiter geradeaus „Am Pättchen“ und stoßen nach einem Fußwegdurchgang auf die „Urftseestraße“, wo es gegenüber in der „Pfarrer-Kneipp-Straße weitergeht. Hinter der Urftbrücke gehen wir rechts durch den Kurpark vorbei an einem kleinen Seerosenbecken, einem Minigolfplatz und zwei Kneippanlagen. Im Schutz der umgebenen Berge hat sich Gemünd wegen seines Reizklimas zu einem staatlich anerkannten Kneippkurort entwickelt. Hinter der zweiten Kneipp-Tretbecken überqueren wir rechts wieder die Urft und gelangen zum Kurparkrestaurant und Nationalparktor (16,8km, 330m).

Die in der Tourist-Info integrierte Ausstellung zeigt die unmittelbare Umgebung des Nationalparks Eifel. Es werden Lebensräume des Eichenwaldes dargestellt, Wissenswertes über Spechte des Nationalparks, die Waldgeschichte und die Waldnutzung wird an verschiedenen Modellen erläutert. www.nationalparktor.de Hinter dem Nationalparktor kommen wir durch die „Parkallee“ zu einem Parkplatz, der überquert wird und erreichen so die Fußgängerzone, die zu einem kleinen Bummel lockt. Unser Parkplatz ist rechts zu erreichen.

Information: Wanderkarte Nr. 50 „Nationalparkkarte “ des Eifelvereins

Streckenlänge: 17,2km lange Rundwanderung

Schwierigkeit: zwei steile Anstiege: 1km langer Aufstieg nach Vogelsang mit 160 Höhenmeter und mit 90m aus dem Morsbachtal zum „Modenhübel“; Aufstiege 360m, Abstiege 360m

Einkehrmöglichkeit: in Gemünd, auf Burg Vogelsang www.vogelsang-ip.de und 300m abseits der Strecke im Bauerncafé in Morsbach www.morsbacher-hof.de

GPX-Track: Eifelsteig 4b.gpx (Link speichern unter)

Etappe 1 l Etappe 2a l Etappe 2b l Etappe 3a l Etappe 3b l Etappe 4a l Etappe 4b l Etappe 5a l Etappe 5b l Etappe 6a l Etappe 11a l nach oben

Etappe 5 / Variante a

Unsere Eifelsteig Etappe 5 Variante a starten wir im Kurort Schleiden-Gemünd entweder als Rundwanderung oder Streckenwanderung bis Kall und Rückfahrt mit dem Bus. Einen kostenlosen Parkplatz finden wir parallel zur B 266 am „Eifel-Ardennen-Platz“ (332m).

Wir gehen Richtung Kirche und überqueren mit der Neustraße die B266. Hinter der Nikolauskirche biegen am Haus Nr. 9 in den rechts abgehenden geteerten Fußweg ein. Schon nach 50m zeigt ein Schilderpfahl den Verlauf des Eifelsteigs rechts hinauf zur „Kuckucksley 2,5Km“ und „Olef 4,9km“ . Nach 600m erreichen wir die Wegegabelung „Kanzel“ (1,0km, 400m). Wir gehen durch einen Eichen und Buchenwald weiter bergauf Richtung „Kuckucksley 1,9km“. Mit zwei Serpentinen gewinnen noch mehr an Höhe und stoßen oben auf einen Forstweg (1,1km, 432m), der nun links bequemer weiter führt. 100 Höhenmeter haben wir schon überwunden, aber leider noch keine Aussichten erlebt. Dann öffnet sich der Wald und vor uns liegt ein Wiesenhang mit zwei Bauernhöfen des Weilers Hohenfried auf der Höhe (1,7km, 452m). Den quer verlaufenden Wirtschaftsweg wandern wir links erst ein kurzes Stück bergab. Hinter der Rechtskurve geht es abwechselnd durch Wald und entlang von Wiesen mit grasenden Kühen und lin kerhand mit Blicken über das Oleftal. Nach der letzten Wiese gelangen wir bergab zum Schilderpfahl „Kuckucksley“ (2,8km, 432m). Ein schmaler Pfad führt links hinunter zu dem Aussichtspunkt mit Schutzhütte (2,9km, 407m). Eine kurze Rast mit Blick zum Eifelörtchen Olef ist Ehrensache.

Anschließend geht es auf einem serpentinenartigen Felsenpfad in ein kleines Bachtal, wo wir nach 200m auf den „Dr. Gerhardus-Weg“ (3,1km, 362m) stoßen und diesen breiten Forstweg rechts Richtung Olef weitergehen. Hier gibt es teilweise freie Sichten ins Oleftal. In der vor uns liegenden Waldschneise taucht die Kirche von Olef auf. Der Weg mündet in die Schneifelstraße (3,4km, 345m). Wer sich nun 1,2km ersparen möchte, kann schon hier in den Ort zur Kirche wandern. Diejenigen, die lieber den Spruch auf dem 800m weiter am Wegesrand stehenden Kreuz erleben möchten, „Herr, lass uns Ruhe Erholung in deiner friedlichen Natur finden“, wandern weiter das Paffental hinauf und auf der anderen Talseite wieder zurück zur Strasse (B265). Auf dem Radweg geht es rechts bis zum ersten Haus (Nr. 45) von Olef. Dort werden die Strasse und anschließend der Fluss überquert. Beide Wandergruppen erreichen die Kirche mit dem wunderschönen historischen Dorfplatz (5,4km, 351m). Die Ursprünge Olefs lassen sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen und die Pfarrei gilt als eine der ältesten in der Eifel. In der spätgotischen Kirche St. Johann Baptist befinden sich ein Taufbecken aus Namurer Blaustein und ein origineller doppelstöckiger Altar. Einen ganz besonderen Charme versprüht der Dorfplatz, der nach einem Großbrand im Jahre 1697 entstand. Mit seinen vorwiegend in Schwarz-Weiß gehaltenen Fachwerkgebäuden und dem Baumbestand in der Platzmitte um das Dorfkreuz aus der Zeit um 1700, bildet er ein malerisches Bild. Ein Highlight erleben Wanderer und Besucher sonn- und feiertags zwischen Pfingsten und Allerheiligen, wenn über dem Dorfplatz ein historischer Schienenbus fährt und dabei ein Lotse vorangeht. Sie ist eine von zwei Eisenbahnstrecken in NRW, die unter Denkmalschutz steht. Wir folgen den Gleisen ein Stück bis die Wegweiser uns nach dem letzten Fachwerkhaus links zum nächsten Abzweig auf dem „Büchel“ (5,6km, 360m) weiterleiten. Der Eifelsteig-Wegweiser zeigt hier nach rechts. Ein zusätzliches Schild führt 300m mit Aussicht geradeaus zum „Knoppen“.

Warum dieser viel versprechende Aussichtpunkt nicht im Wegeverlauf des Eifelsteigs eingebunden wurde, liegt sicherlich an den Kriterien eines Premium-Wanderweges, der befestigte Wege meiden soll. Uns stört das nicht und die zu erwartende Aussicht hat Priorität. Steil führt uns das Sträßchen bergan und am Ende erreichen wir den Wald, wo rechts die Anstrengung mit einem phantastischen Panorama belohnt wird (5,9km, 405m). Leider sind auf der sonnigen Aussichtsterrasse, außer in der Schutzhütte, keine Bänke zum Rastmachen vorhanden. Dies sähe sicherlich anders aus, wenn der „Knoppen“ im Trassenverlauf des Eifelsteigs läge.

Nach der Rast geht es zurück zum Eifelsteig, wo wir Richtung „Golbach 5,4km“ das stille und sanfte Selbachtal 1,1km hinaufwandern. Wiesen und Wald begleiten uns. Der Schilderpfahl „Selbachtal“ (7,3km, 405m) weist links weiter nach „Golbach 4,3km“. Durch einen lichtdurchfluteten Wald geht es jetzt steiler bergan. Bevor wir bei Km 8,6 die Höhe erreichen, bringen uns die letzten 300m mit einer Links- Rechtskurve richtig ins Schwitzen. Oben auf der Höhe steht zum Ausruhen eine sonnige Bank leider ohne Aussicht, aber genießen kann man hier eine ungewöhnliche, fast unheimlich wirkende Stille. Der nächste Wegweiser „Wichelsberg“ (8,7km, 516m) folgt nach 50m. Wer die Tour als Rundwanderung unternehmen möchte, erreicht von hier über Wackerberg und Kreuzberg nach 4,0km wieder Gemünd. Wir wandern weiter auf einer breiten Forststraße Richtung „Golbach 2,8km“, wo wir nach 250m auf den „Pingenwanderpfad“ treffen, der mit einem schmalen Fußpfad von Kall herauf kommt. Gemeinsam folgen Pingenpfad (symbolisierte Grube mit Haspelbaum) und Eifelsteig ca. 700m der Forststraße. Der Pingenpfad bietet mit 21 Schautafeln mit Grafiken und informativen Texten dem interessierten Wanderer Einblicke in den mittelalterlichen bis neuzeitlichen Eisenbergbau des Kaller Reviers. Bei Kilometer 9.6, „Kindsharth, 525m“ (Schautafel 8) verlassen wir den Eifelsteig, der weiter über die Forststraße verläuft, und folgen dem Pingenpfad, der später wieder auf den Eifelsteig stößt. Ein Schild am Wegesrand warnt mit der Aufschrift: „Bergsenkungsgebiet, Einsturzgefahr“. Verlassen werden wir diesen zunächst über einen landschaftlich schönen Wiesenweg führenden Wanderweg nicht. Er knickt nach 600m rechts in den Wald ab. Vom Waldweg aus macht der Lehrpfad zwei kleine Schlenker ins Gelände mit besonders auffälligen ehemaligen Bergbauzeugnissen, die man sich ansehen sollte (Schautafeln 10 und 11).

Der Waldboden ist übersät von einem wahren Trichterfeld. Es sind verlassene Erzgruben, sog. „Pingen“, in denen Bergleute Eisenerze, Bleierze oder andere Mineralien der Erde in gefahrvoller Arbeit aus der Tiefe ans Tageslicht holten. Es kann angenommen werden, dass bereits in römischer Zeit, vielleicht auch schon im ersten vorchristlichen Jahrtausend der manganreiche Brauneisenstein gewonnen wurde. Im Kaller Gemeindegebiet trifft man ca.2000 dieser Pingen an. Der unkundige Wanderer wird diese Pingen als Bombentrichter ansehen, denn so stellen sie sich dar. Aber jeder dieser Trichter kennzeichnet den Standort eines ehemaligen Bergwerkschachtes. Die ringförmigen Halden um die Schächte bildeten sich durch das Ablagern des ”tauben Gesteins” (nicht erzhaltig und wertlos). Die große Anzahl dieser Halden und Pingen auf kleinstem Raum entstand durch die Kleinheit der damals vergebenen ”Mutungen” (vom Bergmeister ausgegebene Schürfrechte). Alle Gruben und Schächte sind verschüttet und nicht mehr zugänglich. Sie bilden jedoch auch heute noch eine Gefahr für Mensch und Tier, deshalb auch das Warnschild, da hin und wieder der Erddruck auf die verbliebenen Hohlräume unter Tage so groß wird, dass es zu Einstürzen kommt. Die Bewohner Kalls und der umliegenden Dörfer wissen zu berichten, dass Weidevieh und Haustiere in plötzlich sich öffnenden Erdlöchern verschwanden. Wir stoßen wieder auf den Eifelsteig „Kindshardt“ (11,2km, 517m) und folgen nun beiden Wanderwegen bis zur Schautafel 13, wo wir rechts auf einem Waldpfad über einen kleinen Bach in ein weiteres Grubenfeld gelangen. Auch hier geht’s vorbei an Erdgruben und Erdhügeln aus längst vergangenen Zeiten des Bergbaus. Die Narben einer ausgebeuteten und zerwühlten Landschaft hat die Natur mittlerweile notdürftig wieder zugedeckt.Hinter Schautafel 16 verlassen wir das Grubenfeld mit einem alten Buchenwald und die Landschaft öffnet sich. Vor uns liegt das weit ausladende Tal des Golbaches mit dem gleichnamigen Ort. Weiter talabwärts mündet dieser in den Kallbach. An einem befestigten Wirtschaftsweg „Golbach Nord“ 12,3km, 454m) leiten uns die Wegzeichen nach links und nach 100m rechts auf einem Feldweg und dem „Höhenweg“ bergab zur L105. Diese wandern wir 50m nach links bis zur „Kapellenstraße“, auf der rechts beide Wanderwege weiterführen.

An der „Golbacher Oase“, einem Kiosk, kann man an sonnigen Tagen draußen sitzen und rasten. Bei Regen bietet sich innen die Möglichkeit, an Stehtischen Kaffee zu trinken. Nach Überquerung des Golbaches biegen wir hinter einem Wartehäuschen links ab nach Kall 2,4km (12,8km, 422m). Nach einem Spielplatz wandern wir auf der Kapellenstraße weiter und überqueren jetzt den Kallbach. Anschließend trennen sich die beiden Wanderwege, „Golbach Kapellenstraße“ (13,0km, 408m). Der Eifelsteig führt rechts 6km nach Steinfeld und links leitet uns der Pingenpfad nach Kall. 400m steigt der Weg leicht bergan, dann wandern wir rechts auf einem Waldpfad bis auf eine Höhe von 470m. Danach geht es nur noch bergab. An der Schautafel 19 geht es links weiter bis wir nach einem kurzen Treppenabstieg eine Straße erreichen, die zur letzten Schautafel 21 führt. Hier befand sich bis 1978 das Stollenmundloch des Haak-Stollens, der eine Länge von 1538m erreichte, und leider dem Neubau des Schulzentrums zum Opfer fiel. Das Logo des Pingenpfades führt uns jetzt über den Kallbach zur Kirche, wo wir rechts über die Urft zur Bahnhofstraße und zum Bahnhof gelangen. Von hier fahren stündlich Busse nach Gemünd. Der Gemeindename „Call“ (bis 1929) deutet auf keltischen Ursprung hin. Urkundlich wird Kall erstmalig 1238 erwähnt. Blei- und später Eisenerzgewinnung ist hier immer betrieben worden. Seit dem 16. Jahrhundert brachten ein großes Bleibergwerk und zwei Eisenbergwerke sowie ein Hammerwerk einen gewissen Aufschwung. Mit dem Bau der Eisenbahnstrecke Köln-Trier (1860- 1870) wurde das Wirtschaftsgebiet von Kall, verkehrsmäßig aufgeschlossen. Damit begann für die Gemeinde Kall eine neue Entwicklungsphase und ließ den Ort mehr und mehr zu einem ansehnlichen und für die Eifel nicht unbedeutenden Industrieort werden. Diese Entwicklung wurde durch den 2. Weltkrieg unterbrochen. Vom Bahnhof erreicht man mit einer Unterführung den P+R (15,8km), falls man dort geparkt und zuerst mit dem Bus nach Gemünd gefahren ist.

Information: Wanderkarte Nr. 50 „Nationalparkkarte“ des Eifelvereins. Parken entweder in Gemünd oder in Kall auf dem P+R an der Trierer Straße. Von hier gibt es eine Unterführung zum Bahnhof. Kall liegt an der Eisenbahnstrecke Köln-Trier. Man kann zu Beginn oder am Ende der Wanderung stündlich mit dem Bus vom Bahnhof Kall nach Gemünd fahren.www.vrsinfo.de/

Streckenlänge: Streckenwanderung 15,8km, 12,7km als Rundwanderung, wenn man vom Wichelsberg zurück nach Gemünd wandert.

Schwierigkeit: mittel, nur zum „Knoppen“ 300m langer steiler Aufstieg, Aufstiege 440m, Abstiege 410m

Einkehrmöglichkeit: Gemünd und Kall, unterwegs Kiosk „Golbacher Oase“ (werktags von 7 bis 20 Uhr, sonntags von 7 bis 15 Uhr geöffnet) Rucksackverpflegung ist zu empfehlen.

GPX – Track: Eifelsteig 5a.gpx (Link speichern unter)

Etappe 1 l Etappe 2a l Etappe 2b l Etappe 3a l Etappe 3b l Etappe 4a l Etappe 4b l Etappe 5a l Etappe 11a l nach oben

Etappe 5 / Variante b

Zwischen Himmel und Hölle

Friedlich liegen Kloster Steinfeld auf der Höhe und im Tal die Teufelsader beieinander.

Es war Julius Cäsar der als erster Römer in den Eifelraum kam. Unter der römischen Herrschaft entwickelte sich die Eifel bald zu einem aufstrebenden Wirtschaftsraum. Neue Militär- und Handelsstraßen durchquerten erstmals auch die zentrale Eifel, die bis dato nahezu unbesiedelt war. Anscheinend fühlten sie sich wohl hier, denn sie blieben fast 500 Jahre. Heute lenken Wanderwege Interessierte durch diese immer wieder wechselnde Landschaft und führen seine Besucher zu oft versteckten historischen Hinterlassenschaften.

Bei unserer heutigen Rundwanderung sind wir auf zwei bekannten Eifelwanderwegen unterwegs. Es ist einmal der Eifelsteig auf dem wir einige Kilometer der 5. Etappe wandern. Im zweiten Teil der Wanderung wandeln wir auf den Spuren der Römer und folgen dem Römerkanal-Wanderweg. Einen großen Parkplatz finden an der Trierer Straße in Kall. Von dort erreichen wir durch eine Unterführung den Startpunkt der Tour.

Am Bahnhof (385m) mit dem Nationalpark-Infopunkt beginnen wir unsere Wanderung. Wichtige Informationen der Umgebung kann man sich hier noch besorgen. Hinunter gehen wir zur Bahnhofstraße und kommen dort links zu einem Kreisverkehrsplatz hinter dem wir die Urft überqueren. 150m weiter biegen wir links in die Straße „Loshardt“ (Wanderzeichen „3“ der Gemeinde Kall) ein und wandern diese immer bergan bis zum Ende der Bebauung, wo dann auch der Asphalt endet und ein Wirtschaftsweg weiter führt. Bevor wir in den Wald kommen lohnt sich der Blick noch einmal zurück ins Urfttal und auf den 50m tiefer liegenden Ort Kall. Das Gebiet war früher durch Bergbau und Metallverarbeitung und vor allem von Eisenerzen und Bleierzen geprägt. Daher kann der Name „Kall“ auch aus dem lateinischen „calis“ = Grube abgeleitet werden.

Im Wald zeigen Holzwegweiser nächste Ziele an. Wir orientieren uns Richtung „Steinfeld 6,5km“. Der Weg steigt nochmals 50m an. bevor wir auf der Höhe zu einer Schutzhütte gelangen (1,7km, 480m). Hinter der Hütte ignorieren wir hier den Wegweiser „Steinfeld 5,5km“ geradeaus und wenden uns rechts „Golbach 0,5km“ zu, da wir dort auf den Eifelsteig treffen.

Vorbei an einem an der Wegeecke stehendes schmiedeeisernes Kreuz verläuft der Weg angenehm durch einen Eichen- und Buchenwald mit vereinzelten Kiefern talwärts. Unterwegs zeugen vereinzelte Bodentrichter noch von dem ehemals reichlich betriebenen Erzbergbau (s. Variante 5a). Durch einen Hohlweg, der auch auf eine alte Nutzung hindeutet, erreichen wir die ersten Häuser von Golbach und den Eifelsteig (2,3km, 408m), dem wir nun bis Steinfeld 6,2km folgen. Es geht jetzt 2,5km etwas abwechslungsarm am Waldrand mit dem in der Talsohle durch Wiesen mäandrierenden Kallbach unmerklich aufwärts. Ein Fischteich bringt unterwegs einmal Abwechslung in das Landschaftsbild. In einem Linksbogen geht es um den Frohnrather Kopf Richtung „Steinfelderheistert 1,8km“. Der Kallbach verjüngt sich mehr und mehr und bald ist es der Salbersbach, ein Quellrinnsal des Kallbaches, den wir entlang wandern. Hinter dem Beginn der Asphaltbefestigung schickt uns das Hinweisschild „Steinfeld 3,3km“ rechts über den Bach (5,1km, 479m). 100m weiter wandern wir vor einem Buschstreifen den kaum erkennbaren Wiesenpfad weiter. Parallel zum Bachgraben erreichen wir dann mit einem Linksknick die L203. Gegenüber führt der Eifelsteig auf einem Grasweg spürbarer bergan. Oben auf der Kuppe lohnt beim Verschnaufen ein Blick zurück.

Ein wechselndes Landschaftsbild mit einem hügeligen Gelände aus einem Mix von Wald und Wiesen liegt jetzt ringsum. Rechts taucht etwas in die Landschaft geduckt der Ort Sistig auf. Nach Überwindung eines kleinen Geländebuckels sind links erstmals die Türme der Eifelbasilika von Steinfeld zu sehen. Am Rande der Ortschaft Steinfelderheistert erreichen wir den höchsten Punkt unserer Wanderung mit 530m Höhe. Der Wegweiser zeigt uns, dass es links noch zwei Kilometer bis Steinfeld sind. Bevor wir die K 60 (6,6km, 523m) erreichen entdecken wir rechts auf dem Grundstück 3 tierische Exoten, es sind Alpakas, die uns ebenso neugierig anschauen wie wir sie. Halbrechts weist uns das Eifelsteig-Logo mit dem „Veilchenweg“ weiter. Hinter dem letzten Haus endet der Asphalt und ein angenehmer Wirtschaftweg mit begleitenden Ahornbäumen führt leicht bergab, wobei die Turmspitzen von Steinfeld mit jedem Meter bergab verschwinden. Mit Beginn des Waldes wird der Weg steiler. Aber schon nach 200m haben wir die Talsohle erreicht und finden hier eine Informationstafel des „Eifeler Milchwanderweges“, der den Besuchern mit insgesamt 8 Tafeln den Werdegang der Milch vom Erzeuger bis hin zum fertigen Milchprodukt erläutert. Die Kuh „Lotte“ als Logo führt den Wanderer rund um Steinfeld über den 7,5km langen Weg.

Wir überqueren den Kuttenbach (7,3km, 480m) und begleiten ihn 400m bis zur nächsten Info-Tafel. Hier verlassen wir den Bach und steigen mit dem Hinweis „Steinfeld 0,8km“ auf dem Eifelsteig bergan. Der Weg ist bei unserer Wanderung (Okt. 2013) nach starken Regenfällen und Waldarbeiten sehr matschig und durch die Steigung rutschig. Mühsam kämpfen wir uns durch den Matsch nach oben bis der Pfad links durch den Talhang moderater weiterführt. Wir stoßen auf die Steinfelder Klostermauer an der es rechts entlang zum Klostereingang geht (8,6km, 520m). Das Kloster Steinfeld gilt in seiner Gesamtanlage als eines der besterhaltenen klösterlichen Baudenkmäler des Rheinlandes. In der Basilika findet man vor allem romanische Architektur sowie die Grabstätte des hl. Hermann-Josef. Um 1070 erfolgte eine erste klösterliche Niederlassung. Als 1120 der hl. Norbert von Xanten den Prämonstratenserorden gründete, schlossen die Mönche von Steinfeld sich diesem Orden an. Steinfeld zählte zu den bedeutendsten Klöstern im deutschen Reich und bestand bis zur Säkularisation. Danach diente das Kloster verschiedenen weltlichen Zwecken, bis es 1923 von der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer übernommen und neu belebt wurde. Die Basilika wurde 1142 bis 1150 von den Prämonstratensern im romanischen Stil erbaut. In folgenden Jahrhunderten wurden Stile verschiedener Epochen harmonisch hinzugefügt. Die, 1727 von Balthasar König erbaute Orgel, hat einen weltweit bedeutenden Ruf.

Die Basilika ist Wallfahrtsstätte zum Grab des heiligen Hermann-Josefs (1150-1241), der als Prämonstratenser Mönch in Steinfeld gelebt und gewirkt hat. Mitten in der alten Abteikirche ruhen in einem Sarkophag aus eifeler Marmor seine sterblichen Überreste. Traditionellerweise liegen stets ein paar frische Äpfel auf dem Grab neben der Alabaster-Figur. Nach einer Legende soll Hermann-Josef einmal dem Jesuskind der Muttergottes in der Kirche St. Maria im Kapitol zu Köln einen Apfel angeboten haben, den es angenommen habe Nach Besichtigung der Abteikirche verlassen wir den Eifelsteig. Wer möchte, kann ihn auch weiter bis Nettersheim (10,2km) wandern und von dort mit der Bahn zurück nach Kall fahren. Wir wandern links an der Klostermauer entlang und auf dem asphaltierten Weg zum Friedhof. Dahinter geht es steil abwärts durch einen Buchenwald bis zu einer Wegegabelung, wo wir rechts auf einem Teerweg am Waldrand vorbei wandern mit Blick auf die schroffen Felsen der Stolzenburg. Urftabwärts ragen im Tal die Anlagen des Kalkwerks von Sötenich empor. An der nächsten Gabelung zweigen wir links später rechts zur Urfter Mühle ab. Hier befinden sich einige Gebäude, die einst zur Burg Dalbenden gehörten. Die Familie Cramer errichtete hier im 17. Jh. eine Schmelzhütte und einen Eisenhammer. Dahinter werden links die Bahngleise der Strecke Köln-Trier und die Urft überquert. Rechts schauen wir durch das Tor mit der Jahreszahl 1666 in den Hof der Burg. Sie wurde urkundlich schon 1252 erwähnt. Seit Mitte des 17. Jhs war sie im Besitz der Reitmeister-Familie Cramer, die die Burg in ihrer jetzigen Form ausbaute. Nach der Teilzerstörung im letzten Krieg wurde sie nach ihrem Wiederaufbau zu Wohnzwecken umgebaut (keine Besichtigung).

An der Straße finden wir gegenüber im Berghang den verwilderten früheren Friedhof der Burg. Er war Ruhestätte reicher, protestantischer meist Eisen-Fabrikantenfamilien. Die Eifel war damals ein Wirtschaftszentrum der Eisenindustrie. Vor einigen Jahren sind die noch bis dahin vorhandenen Grabsteine entfernt worden. Die Gruft auf dem Friedhof stammt aus dem Jahr 1909 und wurde von der Familie Schulz gebaut. Der größte Teil des Friedhofs war beim Bau der L204 zum Opfer gefallen. Von hier gehen wir 100m links an der L204 entlang und überqueren sie. Wir befinden uns jetzt auf dem Römerkanal-Wanderweg, der uns die weitere Richtung „Zur Stolzenburg 700m“ zeigt. Nach einem kurzen Anstieg liegen zwei Aufschlüsse der römischen Wasserleitung rechts und links des Pfades. Sie gehören zu den vielen Spuren, die die Römer in ihrer fast fünfhundertjährigen Anwesenheit in der Eifel hinterließen. Es sind Reste vom bemerkenswertesten Bauwerk nördlich der Alpen. Es belieferte mittels einer fast 100km langen Gefälleleitung die Stadt Köln mit frischen Eifeler Wasser. In diesem waldreichen und bergigen Gelände ist es bis heute noch eine vermessungstechnische Meisterleistung, mit genau dieser einen möglichen Trasse ohne Tunnel und Druckrohrleitung die Wasserscheide zwischen Maas und Rhein zu überwinden und ausfindig zu machen.

Trotz technischer Hilfsmittel, wie eine Luftbildauswertung des Geländes würde ein solcher Bau auch heute noch eine große Herausforderung an die Ingenieure stellen. Als nach den Römern die Franken in die Eifel vordrangen wurde die Leitung zerstört und nachfolgende Generationen wussten nichts von dem Zweck und der Bedeutung der Anlage. So entstanden viele Sagen um das Bauwerk und wenn man etwas nicht erklären konnte, hatte natürlich der Teufel immer seine Hand im Spiel. Daher entstand auch der Name "Teufelsader".

Diese spielte auch beim Bau des Kölner Doms eine Rolle. Denn die Sage erzählt, dass die Erbauung des herrlichen Gotteshauses dem Teufel ein Dorn im Auge war und es verhindern wollte. Er überredete den Baumeister zu einer Wette, dass wenn er es schaffte, eine Wasserleitung aus der Eifel nach Köln zu bauen, die Seele des Baumeisters ihm gehöre. Unter der Bedingung, dass eine Ente von Trier bis Köln durch den Kanal geschwommen käme, ging der Dombaumeister darauf ein. Er war davon überzeugt, dass der Teufel dies nicht schaffen würde. Und in der Tat gelang es dem Teufel nicht sofort. Erst durch eine List hatte er der Frau des Baumeisters den Hinweis entlockt, alle tausend Schritte ein Luftloch in der Leitung zu lassen, damit das Wasser durchfließen kann. So kam es, dass der Dombaumeister, wie an jedem Tag auf den Mauern des Doms stand und spöttisch das unermüdliche Tun des Teufels beobachtete. Aber leichenblass wurde er, als eine Ente quakend aus der Leitung kam. Er sah, dass er seine Wette verloren hatte und stürzte sich in voller Verzweiflung hinunter in die Tiefe. Einige hundert Jahre hat es dann noch gedauert bis der Dom fertig wurde.

Unter anderem nahm das Volk damals an, der Kanal sei bestimmt gewesen, um Moselwein von Trier nach Köln fließen zu lassen. Was aber inzwischen angenommen werden kann, ist, dass der Kanal den Römern auch der Nachrichtenübermittlung diente. Kleine Holzbälle, die man gefunden hat, wurden ins Wasser gelegt und gelangten auf diese Weise schneller als durch Boten nach Köln.

Dass die römischen Ingenieure an alles gedacht haben, zeigt rechts der Aufschluss. Die Leitung tritt für ein kurzes Stück aus dem unterirdischen Verlauf an das Tageslicht, um ein kleines Trockental (Siefen) zu überqueren. An dieser Stelle hat man einen Durchlass mit der lichten Weite von 90cm gebaut, um das bei Regen oder Schneeschmelze anfallende Oberflächenwasser unter der Leitung abzuführen. So haben die Baumeister verhindert, dass die Leitung beschädigt wurde und Fremdwasser in den Kanal eindringen konnte. Über die Geschichte der Burg weiß man verhältnismäßig wenig. Ob es sich um den Sitz des Geschlechts derer von Sötenich oder um den Stammsitz der Ritter von Dalbenden handelte, sind nur Vermutungen. In den Felsen befinden sich noch eine Reihe von unterirdischen Gängen und Höhlen. Aber Vorsicht, wenn man das Terrain näher erkunden möchte. Reste einer schützenden Ringmauer, die sich der Form des Felsenkegels anpasste sowie Wall und Graben auf der Landseite sind noch zu entdecken.

Über die Geschichte der Burg weiß man verhältnismäßig wenig. Ob es sich um den Sitz des Geschlechts derer von Sötenich oder um den Stammsitz der Ritter von Dalbenden handelte, sind nur Vermutungen. In den Felsen befinden sich noch eine Reihe von unterirdischen Gängen und Höhlen. Aber Vorsicht, wenn man das Terrain näher erkunden möchte. Reste einer schützenden Ringmauer, die sich der Form des Felsenkegels anpasste sowie Wall und Graben auf der Landseite sind noch zu entdecken. Im 17. Jh. kam die Burg unter die Schutzherrschaft des Herzogs von Jülich. Bei der Besetzung der Rheinlande durch französische Truppen wurde die Burg 1794 wie viele andere Burgen in der Eifel zerstört.

Weiter folgen wir vom letzten Schilderpfahl dem Römerkanal-Wanderweg nach „Sötenich 3,0km“. Der Pfad durchstreift ein wildes dschungelartiges Gelände, der an einem Ackerrand endet. Durch freies, offenes und hügeliges Gelände wandern wir rechts bis zu der Zufahrt des Felsfeldhofs und folgen hier mit einer 90° Rechtskurve dem asphaltierten Weg langsam abwärts in ein kleines Tal. Spitzwinklig geht es links weiter. Am Ende der Wiesen führt uns das Logo rechts mit einem Pfad leicht bergan. Das hier dominierende Kalkgestein zeigt uns, dass wir uns in der Kalkeifel bewegen. Der Kalk ist eine Hinterlassenschaft des Meeres, das vor etwa 390 Millionen Jahren in die Eifel vordrang. Über lange Zeit bildeten sich Riffe. Der Erdboden hob sich und wurde abgetragen. Nur in den sog. Eifeler Kalkmulden konnten sich die Gesteine halten.

Links am Wegesrand steht eine Art Köhlerhütte (Sprengschutz) hinter der wir einen Blick hinunter in die Kalksteingrube werfen können. Hier wurde der Kalk bis vor kurzem kommerziell verwertet. Aber schon in vorgeschichtlicher Zeit verstanden es die Menschen den Kalk für unterschiedliche Zwecke nutzbar zu machen. So besaßen die Römer die Kenntnis, durch Zufügen von gemahlenem Traß oder Ziegelmehl Mörtel herzustellen. Es ermöglichte ihnen, so die großartigen römischen Bauwerke, wie z.B. die Wasserleitung, zu bauen. Bevor wir Sötenich erreichen, haben wir noch einen schönen Blick auf den Ort. Römer nannten Sötenich „Suetoniacum“. Es steht fest, dass sich ehemals am Giertzenberg eine römische Siedlung befand, die nach einem römischen Beamten namens Suetonius benannt wurde. Dieser war hier seinerzeit angesiedelt um die Kalkverarbeitung für die sich im Bau befindliche römische Wasserleitung durchzuführen und zu beaufsichtigen. An der nächsten Straßenecke zeigt eine Vielzahl von Wegweisern unter anderem Ziele wie Venedig, Istanbul und Johannesburg an, aber dort wollen wir gar nicht hin. Wir halten uns an das Logo vom Römerkanal-Wanderweg, das uns rechts „Zum Wachtberg“ hinunter führt. Über „Weinstraße“ und links „An der Hardt“ verlassen wir mit einem zunächst noch asphaltierten Wirtschaftsweg den Ort (13,9km, 415m). Auf der Höhe trennen wir uns vom Hauptweg des Römerkanal-Wanderweges und folgen links dem Hinweis „Abzweig Kall 2,1km“. (14,2km, 435m). Aber ein Aufschluss wird uns auch hier noch versprochen. Zunächst liegt am Weg die Schutzhütte vom Eifelverein Sötenich, die uns einen tollen Blick auf Sötenich gewährt. Nach hundert Metern zweigt der Weg rechts ab nach Kall, auch hier ist weiter das Logo des Römerkanal-Wanderweges richtungweisend. Nur einige Meter weiter geradeaus steht ein Kriegerdenkmal, wo unterhalb ein Stück der römischen Wasserleitung freigelegt ist. Hier ist der Kanal durch Einsturz des Gewölbes entdeckt worden. Der Aufschluss wird zurzeit besucherfreundlich und wetterfest mit einem Schutzdach hergerichtet. Zurück geht es bis zum Wegabzweig nach Kall.

Eine Kuriosität möchte ich hier noch anfügen, die zum schmunzeln Anlass gibt und wahrscheinlich keiner der zukünftigen Wanderer so mehr erleben wird. Der folgende Weg ist für Reiter gesperrt, aber direkt am Sperrschild liegen Haufen von Pferdeäpfeln und auch im weiteren Verlauf sind diese Hinterlassenschaften zu finden. Verbotsschilder gelten mittlerweile in Deutschland nur noch für diejenigen, die sie beachten.

Beim weiteren Weg durch den Wald ist die Kiefer der dominierende Baum. Eine weitere Informationstafel macht darauf aufmerksam, dass die als Gefälleleitung konzipierte Wasserleitung an dieser Stelle unterhalb im Hang schon 30m über den Talgrund verläuft. Der Weg ändert hier seine Richtung nach rechts und macht anschließend einen weiten Linksbogen. An einer Wegespinne nehmen wir den mit „3“ und „4“ gekennzeichneten Weg links hinunter nach Kall zur L204, wo wir rechts nach 400m den P+R Parkplatz erreichen, wo zu Beginn der Tour das Auto abgestellt wurde.

Information: Wanderkarte Nr.5 „Nettersheim Kall“ des Eifelvereins, Beschilderung: Wanderweg „3“, von Golbach „Eifelsteig“, von Dalbenden „Römerkanal-Wanderweg“. Alternative: Eifelsteig von Steinfeld bis Nettersheim folgen (insgesamt 18,8km) und mit Zug zurück nach Kall. Auch von Urft besteht die Möglichkeit der Rückfahrt nach Kall. http://www.bahn.de/p/view/index.shtml

Steinfeld: http://www.rhein-eifel.tv/kloster-steinfeld.htm Römische Wasserleitung: http://www.rhein-eifel.tv/roemische-eifelwasserleitung.htm Stolzenburg: http://www.nrw-stiftung.de/service/videos.php?pid=212

Streckenlänge: ca. 16,5 km, unbefestigte Wege und Pfade, nur in Wohngebieten sind die Wirtschaftswege (ca 5km) asphaltiert. Schwierigkeit: mittel, 400m langer steiler Aufstieg zur Stolzenburg, Auf- und Abstiege 430m

Einkehrmöglichkeit: in Kall, unterwegs in Steinfeld,

GPX-Track: Eifelsteig 5b.gpx (Link speichern unter)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wandern weckt die Lust auf mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||